不動産の相続

●相続不動産を共有するかどうか

相続により不動産を取得する事になった場合、共有名義にすることはあまりお勧めしません。

事例)

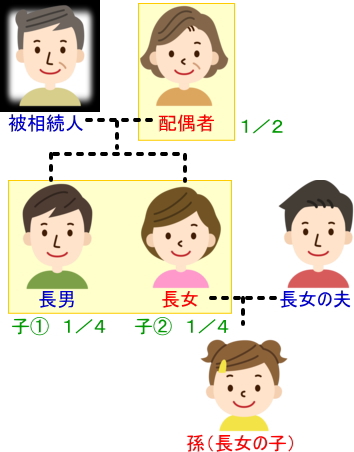

被相続人・配偶者・長男が居住していた家があり、長女は別の場所で暮らしていたとします。 被相続人が亡くなり3人が共有で持分を持ったとします。

配偶者が健在であれば、そこに住んでいるし、全員気にすることはないかもしれません。しかし、配偶者の母が亡くなれば長男は住み続けたいと思うでしょうし、この家に住んでいない長女は売却してお金を得たいと思うかもしれません。また、長女が亡くなれば、長女の配偶者である夫や長女の子が相続することになりますので、将来、揉める火種となってしまいます。

建物を丸ごと売却するためには、共有者全員の同意が必要となるため、相続不動産はなるべく単独名義にすることをお勧めします。もちろん、自分の持分だけを第三者に売却する事も出来ますが、全く知らない第三者が持分を持つ、そんな怖い事はありません。また、どなたかの持分に、借入等による抵当権が設定されたり、税金等の滞納で差押えが入ることもあるかもしれません。そのようなリスクを回避するには、単独名義となるわけです。

ただ、相続後、すぐに売却することが決まっていれば、共有の方が良いとも言えます。

例えば、配偶者は長女夫婦の家に同居し、長男は別の家に引越すから、家を売るなどの場合です。

3名の共有持分ですから、売れたお金は持分に応じて、それぞれ取得する事が出来ます。

これを配偶者が単独で相続し、売れたお金の一部を長男と長女に渡したとしますと、持分を持たない2人に対して贈与となり、贈与税がかかるという別の問題が出て来ます。

相続する家を将来どのようにしたいかを考えて単独か共有かを決めたら良いのではないでしょうか。

■土地を分割して相続する場合

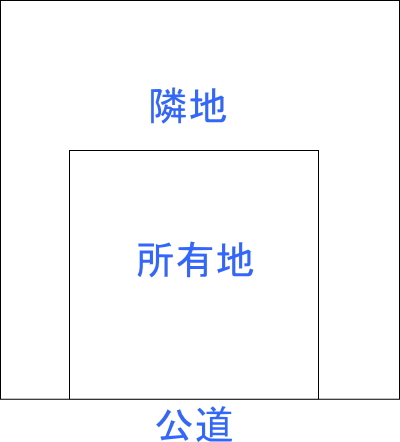

①土地が広ければ、土地(地番)をわけて、それぞれの相続人に分けることが出来ます。

地番を分けることを分筆(ぶんぴつ)と言います。

「分筆したら良い」と簡単に言われる方もおられますが、実は分筆は簡単ではありません。分筆が出来る条件として、「境界確定測量」が完了していることが必要です。

「境界確定測量」とは土地家屋調査士に測量をお願いし、隣地の方の立ち会いのもと境界を確認して、押印を頂き、境界を確定させることです。隣地の方が立会を拒否されると境界確定測量は完成しません。境界確定測量が出来ていませんと、分筆出来ませんので、注意が必要です。近所の方とは仲良くしたいものです。

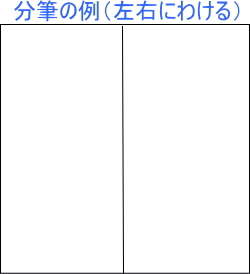

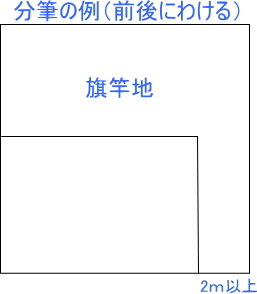

②分筆するときは、分け方も重要です。 家を建てるには4m以上の公道に2m以上接する必要がありますので、それらを無視すると家を建てる事が出来なくなります。どのようにわけるかは、土地の利用方法を考え、土地家屋調査士にアドバイスをもらって分けたら良いと思います。

間口の幅に問題がなければ、プラン1の左右に分けることをお勧めします。プラン2の形状でも問題はありませんし、販売されている売地は沢山ありますが、将来、売却することになった場合、プラン2よりは好条件で売ることが出来ると思います。

| 現況とします | 分筆プラン1 | 分筆プラン2 |

|  |  |

③土地を分筆出来ない場所があります。

福岡市には指定されている場所も多いのですが、「戸建住環境形成地区」という場所があります。

この場所は敷地面積が165㎡以上である必要がありますので、例えば所有地が300㎡の場合、2つに分筆しようとしても165㎡×2=330㎡は必要なため、分筆出来ないとなります。

■相続財産は現金も必要。

不動産による相続は節税になると言われます。かといって、財産を全て不動産にするのもよろしくありません。相続財産が不動産しかない場合、相続税支払いのための現金が用意出来ないということがあります。 相続税の支払いは10カ月以内となりますので、相続人が自己資金から支払うか、相続した不動産を売却して現金を用意するなどが必要です。

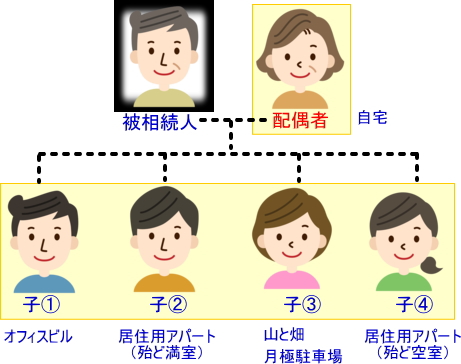

例えばこのように不動産が相続され、皆、手持ちの現金が無かったとしたら、どのようになるでしょうか。

子①・・・申告までの期限に余裕があり、うまくいけば家賃で賄えるかもしれませんが、足りない可能性も高いです。

子②・・・申告までの期限に余裕があり、うまくいけば家賃で賄えるかもしれませんが、足りない可能性も高いです。

子③・・・山や畑は売りにくい不動産ですし、月極駐車場はテナントや住宅ほど賃料を得る事が出来ません。駐車場は基本的に更地と思いますので売却はしやすいですが、10ヵ月で売れるかという問題があります。

子④・・・これは困ります。アパートは収益性が高くないと高く売れませんし、解体して売却するにも費用がかかります。

このように、全て不動産というものも考え物です。複数の不動産をお持ちであれば、生前に一部は所有不動産を売却し、相続税を払える程度の現金を用意して、相続人たちが困らないようにする必要があるということです。それに、農業に従事していなければ、山や畑をもらってもうれしくありませんし、田や畑でしたら農地法が関係しますので、売却までに少々時間を要します。

相続人が相続税を支払うために不動産を売却する・・・売却したら譲渡所得税もかかる。もはや、なんのために相続するのかわかりません。

●亡くなった方の口座は凍結される!?

賃貸管理業務を行っている不動産業者であれば1度は経験することです。

管理会社は大家さんからマンションやアパートなどの賃貸物件を預かっております。入居者さんから回収した家賃を、毎月、大家さんの口座に振込させて頂くのですが、振込出来ずに銀行から連絡があることがあります。

「口座が凍結されて振込出来ませんでした」ということです。

凍結されますと、振込が出来ないだけでなく、当然、出金も出来ません。電気代などの口座引落など全て引落が出来ず、未納状態になります。

銀行は亡くなったことを知ってしまうと口座を凍結しますので、自ら亡くなった事を銀行に言わないようにしましょう。

では、送金出来ない家賃を我々はどうするかと言いますと、遺産分割協議が完了し、新しい大家さんが確定するまで、不動産会社が預かっておくか、法務局に供託するかのどちらかになります。

相続登記が完了し、新たな大家さんが確定してから、預り金をご送金という流れになります。

自分が相続するから、家賃をくださいという方もおられますが、

①「相続人が別の人になる可能性もある」こと

②「大家さん=お金持ち」というイメージがありますが、借金が多くて、法定相続人は相続放棄するかもしれません。そのような方が相続財産となる家賃を取得すると使い込んでしまうと思います。被相続人の財産を使い込むと相続放棄が出来なくなりますので、そういう点からも、相続登記が完了するまでは、送金しないという事になるわけです。 銀行が口座を凍結する理由も、亡くなった方の財産を保全(確保)することや、相続のごたごたに巻き込まれないようにするためと思います。